das alles war ihr ein Buch mit sieben Siegeln.

Von astrologischer Kenntnis konnte also folgerichtig auch keine Rede sein, und die Horoskope, die sie stellte, lagen sicherlich nicht in dieser Wissenschaft begründet. Dem teuflischen Kartenspiel war sie auch nicht ergeben; folglich blieb nur der Kaffeesatz, aus dem sie die Gabe ihrer Vorhersagungen schöpfte, und hierzu hatte sie reichlich Gelegenheit; denn zu damaliger Zeit trank man im Wuppertal morgens, nachmittags und abends, also dreimal am Tag dieses begehrenswerte Getränk, wenn euch nicht pure, dann doch mit Cichorie oder Korn untermischt. Die jetzige Generation kann dem Kaffeegetränk bei einer Abendmahlzeit keinen Geschmack mehr abgewinnen, aber in unserer Jugend wurden wir am Abend mit Mehlkuchen und eingebackenen Kartoffelscheiben(Leineweber) oder mit Buchweizenkuchen und aufgestrichenem Apfel- oder Rübenkraut, wenn nicht alle Tage, so doch sehr häufig abgefüttert. Und ich kann versichern, daß zu diesen Abendmahlzeiten der Kaffee als Getränk sehr gut mundete. An anderen Tagen gab es abends Brotsuppe mit Korinthen oder Grießmehlsuppe mit Pflaumen. Das klingt zwar alles proletarisch, aber für Kinder war es ein beliebtes und vor allen Dingen ein gesundes Essen. Mit der Frage nach dem Gehalt an Eiweiß, Fett und Kohlehydraten sowie mit Kalorienzählen gab man sich damals nicht ab und von Zuckerkrankheit hatten unsere approbierten Ärzte nur was läuten hören. Außerdem hatte diese Ernährungsweise den Vorzug der Billigkeit, und daß sie für die Gesundheit nicht nachteilig war, dafür dient als Beweis die Tatsache, daß von 6 Geschwistern heute noch vier im Alter von 63 bis 77 Jahren trotz vieler Widerwärtigkeiten ihr Leben erhalten haben.

Ernst " " 24. August 1865

Elise, die älteste, war unsere Halbschwester, hervorgegangen aus der ersten Ehe unseres Vaters mit einer Florentine Ida Becker, die ihrerseits einer wohlhabenden Familie entstammte, aber nach kurzer Ehe starb. Daraufhin heiratete unser Vater - er scheint es eilig gehabt zu haben - unsere Mutter Juliane Hogarten, geb. am 19. Nov. 1819.  Sie war 35 Jahre alt und über die erste Blüte hinweg. Als Entschädigung brachte sie ihm 3500 Berliner Taler mit in die Ehe, die er, wenn ich richtig unterrichtet bin, sehr gut gebrauchen konnte. Er war gelernter Blaudrucker, da aber in der Frauenmode nichts von Bestand ist, so mußte er, als die Nachfrage nach gedruckten Stoffen gänzlich aufhörte, - heute liegt der Fall umgekehrt - sein Unternehmen auflösen und gründete eine Färberei. Diese Metamorphose im Beruf unseres Vaters verschlang natürlich allerhand Geld, und da er von der Färberei nur wenig verstand und sich auf Meister und Gesellen verlassen mußte, war in dem Gewerbe für ihn keine Seide zu spinnen. Es wurden ihm häufig von den Fabrikanten Partien zur Verfügung gestellt, die schlecht gefärbt oder in der Farbe verbrannt waren, aber da unser Vater in allen Barmer Kreisen sehr beliebt war und seine Rechtfertigung etwa in dem Sinne lautete, wie ich sie später im Ausland bei ähnlichen Anlässen wiederholt hörte: Qa ne doit pas arriver, mais ca arrive-, so wurde seine Entschuldigung in der Regel freundschaftlichst hingenommen und honoriert. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Aber, wie es in der "Iphigenie" heißt: "Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet, kommt unaufhaltsam'.

Sie war 35 Jahre alt und über die erste Blüte hinweg. Als Entschädigung brachte sie ihm 3500 Berliner Taler mit in die Ehe, die er, wenn ich richtig unterrichtet bin, sehr gut gebrauchen konnte. Er war gelernter Blaudrucker, da aber in der Frauenmode nichts von Bestand ist, so mußte er, als die Nachfrage nach gedruckten Stoffen gänzlich aufhörte, - heute liegt der Fall umgekehrt - sein Unternehmen auflösen und gründete eine Färberei. Diese Metamorphose im Beruf unseres Vaters verschlang natürlich allerhand Geld, und da er von der Färberei nur wenig verstand und sich auf Meister und Gesellen verlassen mußte, war in dem Gewerbe für ihn keine Seide zu spinnen. Es wurden ihm häufig von den Fabrikanten Partien zur Verfügung gestellt, die schlecht gefärbt oder in der Farbe verbrannt waren, aber da unser Vater in allen Barmer Kreisen sehr beliebt war und seine Rechtfertigung etwa in dem Sinne lautete, wie ich sie später im Ausland bei ähnlichen Anlässen wiederholt hörte: Qa ne doit pas arriver, mais ca arrive-, so wurde seine Entschuldigung in der Regel freundschaftlichst hingenommen und honoriert. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Aber, wie es in der "Iphigenie" heißt: "Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet, kommt unaufhaltsam'.

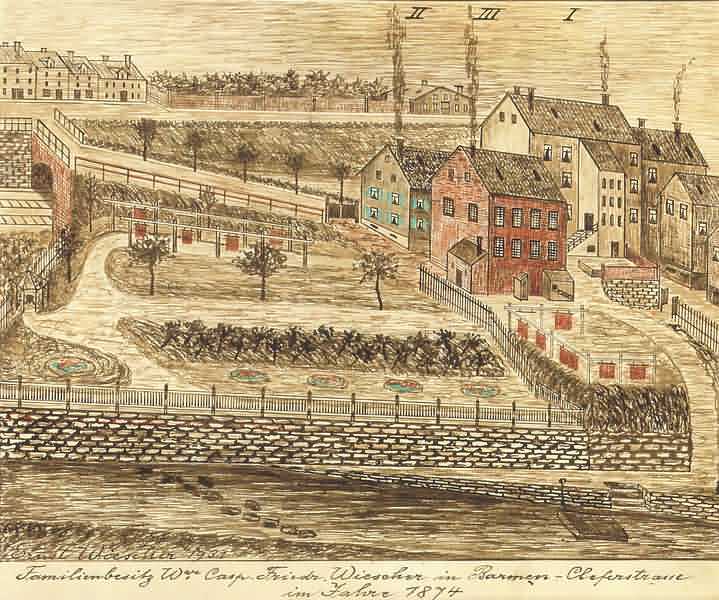

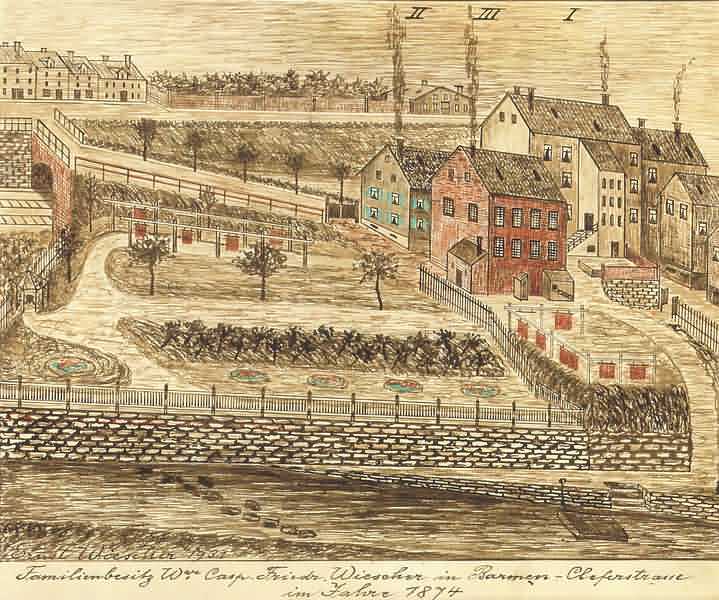

Wirtschaftliche Not und andere Gründe untergruben seine Gesundheit und am 12. Juni 1869 in Alter von 52 Jahren trat er, ohne Furcht vor etwas nach dem Tode, die große Reise an nach jenem unbekannten Land, aus dem Bezirk kein Wanderer wiederkehrt. Er ließ unsere Mutter mit 6 unmündigen Kindern zurück und als Besitztum das von ihm erbaute massive Haus Cleferstr. 75, das nachbarliche Bergische Schieferhaus Cleferstr. 77(unser Geburtshaus) mit der dahinter stehenden Färberei und einen großen anstoßenden Garten, der sich bis zur Herzogbrücke erstreckte.

Materielle Not lag also im ersten Augenblick nicht vor, aber es mangelte an flüssigem Kapital. Zwecks Auseinandersetzung mit unserer Halbschwester Elise ordnete das Vormundschaftsgericht den öffentlichen Verkauf des ganzen Grundbesitzes an und bei der nachfolgenden Versteigerung wurde unserer Mutter, unterstützt durch die finanzielle Hilfe ihres Bruders, unseres unvergeßlichen Onkels Hermann Hogarten, als der Meistbietenden der Zuschlag erteilt. Auf unsere Halbschwester Elise entfiel ein Anteil von Mark 20000,- auf die übrigen 5 Kinder ein solcher von je 875,- Mark und der Rest verblieb unserer Mutter. Die Färberei wurde verpachtet, aber nach dem Wiener Börsenkrach im Jahre 1873 ging dieses Pachtverhältnis in die Brüche und die Färberei stand mehrere Jahre leer. Der Segen von 5 Milliarden Francs, der von Frankreich nach dem Krieg von 1870/71 nach Deutschland floß, hatte sich schnell verflüchtet. Das Geschäft lag darnieder und Not und Sorge drangen durch jedes Schlüsselloch. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Bismarck besser daran getan hätte, den Franzosen Elsaß-Lothringen zu lassen und stattdessen eine Kriegsentschädigung von 10 Milliarden zu fordern. Tiers und Jules Fevre wären hierauf bei ihrer nationalen Einstellung, keine Fuß breit Landes zu opfern, mit Freuden eingegangen. "Ni un pouce de notre terri-toire, ni une pierre de nos forteresses" so lautete die "phrase consacree, mit der Jules Fevre das Bürgertum einzufangen wußte. Letzteres in seiner Begeisterung vervollständigte diesen Ausspruch noch mit den bezeichneten Worten: "Ni un ecu de notre tresor'. Eine Zeitung berichtete über eine Unterhaltung zwischen zwei Franzosen auf der Straße: "Eh bien! sagte der Kaufmann, der den anderen aushorchen wollte,

Materielle Not lag also im ersten Augenblick nicht vor, aber es mangelte an flüssigem Kapital. Zwecks Auseinandersetzung mit unserer Halbschwester Elise ordnete das Vormundschaftsgericht den öffentlichen Verkauf des ganzen Grundbesitzes an und bei der nachfolgenden Versteigerung wurde unserer Mutter, unterstützt durch die finanzielle Hilfe ihres Bruders, unseres unvergeßlichen Onkels Hermann Hogarten, als der Meistbietenden der Zuschlag erteilt. Auf unsere Halbschwester Elise entfiel ein Anteil von Mark 20000,- auf die übrigen 5 Kinder ein solcher von je 875,- Mark und der Rest verblieb unserer Mutter. Die Färberei wurde verpachtet, aber nach dem Wiener Börsenkrach im Jahre 1873 ging dieses Pachtverhältnis in die Brüche und die Färberei stand mehrere Jahre leer. Der Segen von 5 Milliarden Francs, der von Frankreich nach dem Krieg von 1870/71 nach Deutschland floß, hatte sich schnell verflüchtet. Das Geschäft lag darnieder und Not und Sorge drangen durch jedes Schlüsselloch. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Bismarck besser daran getan hätte, den Franzosen Elsaß-Lothringen zu lassen und stattdessen eine Kriegsentschädigung von 10 Milliarden zu fordern. Tiers und Jules Fevre wären hierauf bei ihrer nationalen Einstellung, keine Fuß breit Landes zu opfern, mit Freuden eingegangen. "Ni un pouce de notre terri-toire, ni une pierre de nos forteresses" so lautete die "phrase consacree, mit der Jules Fevre das Bürgertum einzufangen wußte. Letzteres in seiner Begeisterung vervollständigte diesen Ausspruch noch mit den bezeichneten Worten: "Ni un ecu de notre tresor'. Eine Zeitung berichtete über eine Unterhaltung zwischen zwei Franzosen auf der Straße: "Eh bien! sagte der Kaufmann, der den anderen aushorchen wollte,

"on a conclu la paix, les Prussiens ont demande d'indemnite".

"Ni un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses"

"Ni un ecu de notre tresor'"

"Ni un ecu de uotre tresor" bestätigte der Kaufmann.

"Et q'est-ce qu'on leur a demande d'indemnite'

Diese letzte Frage betreffs einer Entschädigung, wenn auch vielleicht scherzhaft gemeint, legt doch Zeugnis ab von der naiven Auffassung der Dinge seitens der Franzosen in ernster Zelt. Auf deutscher Seite konnte diese Frage damals nur allgemeine Heiterkeit auslösen.

[ Links: Haus der Familie Casper Friedrich Wiescher In Barmen Cleferstr. 77, die das Haus von etwa 1850 bis in die neunziger Jahre bewohnte. Leider wurde es im Mai 1943, wie das Haus in der Oberen Lichtenplatzer Str. 234 bei dem fürchterlichen Bombenangriff auf Wuppertal zerstört. ]

[ Links: Haus der Familie Casper Friedrich Wiescher In Barmen Cleferstr. 77, die das Haus von etwa 1850 bis in die neunziger Jahre bewohnte. Leider wurde es im Mai 1943, wie das Haus in der Oberen Lichtenplatzer Str. 234 bei dem fürchterlichen Bombenangriff auf Wuppertal zerstört. ]

Die Dynastie Wiescher blickt genau wie Jede andere auf eine Ahnenreihe zurück, die hinauf geht bis zu Moses und seinen Propheten, aber es fehlen darüber die schriftlichen Belege. Ein Stammbuch, das sich beim Tode unseres Vaters vorfand und von seiner Hand geschrieben war, gab nur ein Verzeichnis seiner Eltern und Geschwister mit den entsprechenden Daten aus dem vorigen Jahrhundert. Das Buch befand sich in den Händen unseres seit 1885 in Brüssel ansäßigen Bruders Oscar und wurde nach Ausgang des Weltkrieges im Jahre 1918 von der belgischen Regierung samt Inmobil- und Mobilien beschlagnahmt. Dieses Stammbuch scheint unrettbar verloren und wird seinen Weg nach hier wohl kaum zurückfinden.+)

+) Anmerkung von Hans Wiescher: In einem Brief meiner Schwester Grete vom 15.3.1922 teilt sie mir mit, daß das Stammbuch unser Vater für seine Söhne verwahrt hätte. Vor dem ersten Weltkrieg bat Onkel Oscar Wiescher darum, um in Brüssel die Daten mit einem anderen Wiescher zu vergleichen. Er hatte versprochen, das Buch gleich zurückzugeben, vergaß es aber. Darüber brach der erste Weltkrieg aus und die Möbel wurden beschlagnahmt. Erst nach etwa 1925 bekamen sie die Möbel wieder, darunter auch das Wiescherbuch. Ich erfuhr davon und verlangte es, um Fotokopien zu machen, Gott sei Dank; denn jetzt behauptete Onkel Oscar, er wäre der ältere Wiescher und es gehöre ihm bis zu seinem Tode. Du weißt ja, 1936 waren wir Flüchtlinge und hatten nicht viel Geld. So haben wir nur die wichtigsten Blätter fotokopieren lassen. Ich habe aber das ganze Buch abgeschrieben, genau wie es der Urgroßvater, Großvater und Onkel Oscar eingetragen haben. Nach dem zweiten Weltkrieg soll das Buch verschwunden sein.''

Es ist anzunehmen, daß die Wieschers aus Westfalen stammen. Meine Tochter Grete und ihre Cousine Erna Wiescher haben darüber in den Kirchenbüchern von Barmen-Wupperfeld und Beyenburg Nachforschungen gehalten und bei der Gelegenheit allerlei interessante Feststellungen gemacht. Ein Roman "Der Wiescherhof" von F.v. Raesfeld, der in meinem Bücherschrank Aufbewahrung gefunden, behandelt speziell den Charakter des westfälischen Volkes, beschreibt seine Eigentümlichkeiten, die derbe knorrige Wesensart und verdient - zum größten Teil in westfälischer Mundart geschrieben - entsprechende Beachtung. Aber zu behaupten, daß dieser Wiescherhof in irgend einem Zusammenhang stünde mit unseren Familiennamen, das würde zu weit gehen. Es erscheint auch richtiger, von derartigen Kombinationen abzusehen; wir könnten sonst in den Verdacht kommen, daß unsere Vorfahren Wilddiebe und Brandstifter gewesen seien.

Von unserem Vater habe ich nur eine schwache Erinnerung, denn als er starb, war ich noch keine 4 Jahre alt. Als Jüngster, als Baby der diese Niederschrift zu Nutz und Frommen seiner Kinder und Enkelkinder zu typen für gut befindet, möchte ich eingedenk des Spruches "De mortuis nihil nisi bene" nicht unehrerbietig erscheinen, aber ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, daß unser Vater bei aller Anerkennung seiner sonstigen guten Eigenschaften und seiner Familienanhänglichkeit im Nebenberuf doch ein großes Spielkind war.

Er hielt Hühner und Hunde und ließ im Hof vor der Färberei eine 10 m hohe Stange aufrichten, die zum Aufenthalt eines an einer Kette befestigten Eichhörnchens diente. In Mannshöhe war ein viereckiges Podest zwecks Fütterung angebracht, und oben an der Spitze der Stange befand sich ein kleines Häuschen als Schlafraum. So lief das Tier den ganzen Tag hinauf und herunter und machte uns Kindern viel Freude. Mißfällige Bemerkungen von Seiten unserer Mutter über Spielerei und Geldverschwendung wurden von unserem Vater als nebensächlich ignoriert; aber nach seinem Tode nahm das alles schnell ein Ende. Die Hühner wurden geschlachtet bis auf eins, dem die Einsamkeit in Stall nicht mehr behagte und eines Tages auf Nimmerwiedersehen verschwand. daß eine Vorliebe für Spielerei und sonstige charakteristische Eigentümlichkeiten sich direkt auf die folgende Generation vererbt, ist nicht erwiesen, dagegen können entsprechende Veranlagungen latent im Körper ruhen und bei Enkeln und Urenkeln wieder zum Vorschein kommen. Eine derartige atavistische Erscheinung hat sich bei meiner lieben Tochter Grete bemerkbar gemacht, denn sie war ihr Leben lang ein großes Spielkind, wenn auch in anderer Beziehung als ihr Großvater väterlicherseits.

Nach den Wuppertaler Anschauungen des vorigen Jahrhunderts war unsere Mutter in frommer Einfalt groß gezogen und zeigte, wie die Mehrzahl der einheimischen Bevölkerung für philosophische Lehren kein Verständnis. Mangel an Sonnenschein, ständiger Regen und Nebel in der Herbst- und Winterzeit waren von je her der richtige Dünger und die Bazillenträger für Muckertum und Sektenwesen. Kein Wunder, daß orthodoxe Prediger wie Emil Fremel, Rogge und v. Nathusius eine andächtig zuhörende Gemeinde in der Wupperfelder Kirche um sich versammeln konnten und durch die überzeugende Kraft ihrer Beredsamkeit den Aufenthalt im Wuppertal als Sprungbrett zu der höheren Karriere eines Hofpredigers in Berlin benutzten und diesen Ruf nach einigen Jahren auch tatsächlich erhielten. Aber ihre Prärogative ließen sich die Pastoren nicht beschneiden, denn als bei einer Gemeindefeier in Vereinshaus der Vorstand des Presbiteriums Herr Gundert senior aus eigener Machtvollkommenheit Veranlassung nahm, das Dankgebet zu sprechen, wählte der anwesende Pastor Josephson am folgenden Sonntag auf der Kanzel als Text seiner Predigt die Worte:

"Was deines Amtes nicht ist, da laß deinen Fürwitz".

Überhaupt waren die Wuppertaler Presbyter in der Bibel, wenn nicht besser, so doch genau so gut beschlagen wie die Pastoren. Es wird erzählt, daß einer der letzteren in den 70-er Jahren zur Erhärtung seiner sonntäglichen Predigt die angeblich biblischen Worte betonte: "Die Nacht ist keines Menschen Freund!. Am folgenden Sonntag stellte sich ein Presbyter mit der Bibel in der Hand bei ihm ein und ersuchte ihn, ihm die Stelle zu bezeichnen, wo die Worte "Die Nacht ist keines Menschen Freund" in der Bibel zu finden seien. Der Pastor wurde etwas verlegen und gab vor, im Augenblick nicht zu wissen, wo der Ausspruch stünde; er würde es aber nachsehen und ihm in den nächsten Tagen Aufklärung geben. Diese Aufklärung ließ auf sich warten, und als der Presbyter den Seelsorger am folgenden Sonntag nach dem Gottesdienst darüber interpellierte und immer noch keine befriedigende Antwort erhielt, belehrte er den Kanzelredner dahin, daß die Worte überhaupt nicht in der Bibel ständen, sondern daß das ein Ausspruch des Schriftstellers Johann Gottfried Seume sei.

Wie die Presbyter so war auch unsere Mutter über den Inhalt des alten und neuen Testaments sehr gut unterrichtet und würde unter den heute herrschenden Verhältnissen auf Grund dieser Kenntnisse anstandslos vor jedem Gremium von mehr oder weniger intelligenten Schulmeistern die Anwartschaft auf das Abitu-rientenexamen erlangen. Nur die apokryphischen Schriften schätzte sie weniger hoch ein. Wenn wir sie fragten , wie das Wort "apokryphlsch" im Deutschen zu übersetzen sei, dann lautete die Antwort regelmäßig wie am Schnürchen gesprochen: "Die apokryphischen Bücher sind diejenigen Bücher, die zwar nützlich zu lesen, aber nicht göttlichen Ursprungs sind". Auch in der Erziehungsmethode suchte und fand sie Belehrung in der Heiligen Schrift, und als sie eines Tages auf die verhängnisvollen Worte stieß: "Wer seine Kinder lieb hat, der züchtige sie" (Hebräer Kap.12 Vers 6), da war es um mich geschehen. Als schwarzes Schaf in der Familie wurde ich in der Folge auch entsprechend angefaßt. Der Rietstock wurde nicht geschont und ich bin überzeugt, ich bekam mehr Schläge wie unsere Mutter verantworten konnte, mehr noch wie der junge Ziegler von seinem Vater gewohnt war - und das will was heißen! Wenn irgend etwas vorfiel, was gegen die Hausordnung verstieß, dann wurde einstimmig als Verbrecher der dumme Junge bezeichnet. Das war ich nämlich, und mit diesem schmeichelhaften Titel wurde ich von meinen Geschwistern noch bedacht, als ich mein Lockenhaar zum großen Teile schon verloren und anfing, grau zu werden.

Im Jahre 1873 stürzte unser schöner Garten, der nach der Wupperseite in eine schräge Böschung auslief, bei einer Hochwasserkatastrophe während der Nacht durch Unterspülung in den reißenden Strom. Der Anblick am folgenden Tag war einfach erschreckend. Halb Barmen kam gelaufen, um dieses verheerende Schauspiel zu besichtigen, um einer Wiederholung dieser Katastrophe vorzubeugen, ordnete die Baupolizei an, daß eine schwere Bruchsteinmauer von ein Meter Dicke an der Wupper entlang aufgerichtet und der Hohlraum dahinter durch Erdaufschüttung ausgefüllt werden müßte. Die Mauer allein kostete 800 Berliner Taler und wie hoch sich die Anfuhr der Erde belief, darüber fehlt mir jeder Anhalt. Es dauerte jedenfalls viele Monate, bis die Lücke ausgefüllt war. Unser Garten wurde aber dadurch vergrößert und durch entsprechende Anpflanzungen auch verschönert. Aber das alles kostete viel Geld und brachte das Budget unserer Mutter in Unordnung.

Im Jahre 1873 stürzte unser schöner Garten, der nach der Wupperseite in eine schräge Böschung auslief, bei einer Hochwasserkatastrophe während der Nacht durch Unterspülung in den reißenden Strom. Der Anblick am folgenden Tag war einfach erschreckend. Halb Barmen kam gelaufen, um dieses verheerende Schauspiel zu besichtigen, um einer Wiederholung dieser Katastrophe vorzubeugen, ordnete die Baupolizei an, daß eine schwere Bruchsteinmauer von ein Meter Dicke an der Wupper entlang aufgerichtet und der Hohlraum dahinter durch Erdaufschüttung ausgefüllt werden müßte. Die Mauer allein kostete 800 Berliner Taler und wie hoch sich die Anfuhr der Erde belief, darüber fehlt mir jeder Anhalt. Es dauerte jedenfalls viele Monate, bis die Lücke ausgefüllt war. Unser Garten wurde aber dadurch vergrößert und durch entsprechende Anpflanzungen auch verschönert. Aber das alles kostete viel Geld und brachte das Budget unserer Mutter in Unordnung.

In Stunden der Verzweiflung hatten die alten Griechen ihr Orakel zu Delphi, das sie befragten. Den Wuppertalern standen zu diesem Zweck in kritischen Momenten nur alte Zigeunerweiber und sonstige fragwürdige Elemente, die aus der Hand oder aus den Karten die Zukunft lesen, zur Verfügung. Von der weiblichen Schwäche, eine solche Sybille zu befragen, machte unsere Mutter keine Ausnehme und als ein derartiges Wesen in Schwelm sein Domizil errichtete, und durch Reputation einen großen Zulauf hatte, konnte auch unsere Mutter es nicht unterlassen, mit einer Freundin in die benachbarte Westfalenstadt zu pilgern und die betreffende Person aufzusuchen. Nach ihrer Beschreibung wurden sie einzeln vorgelassen. Unsere Mutter hatte den Vortritt und wurde in ein dunkles mit schwarzem Tuch ausgeschlagenes Zimmer geführt, schwarz wie der Tod war ihr erster Gedanke. Auch der kleine Tisch in der Mitte des Raumes trug eine schwarze Decke. Darauf eine brennende Kerze, ein Kruzifix, zwei kreuzweise übereinander gelegte Beinknochen und ein Totenschädel, Funeste presage! Zwei Stühle vervollständigten das Inventar. Das Ganze machte den Eindruck eines Raumes für Geisterbeschwörung und unserer Mutter wurde es unheimlich zu Mute. Eine Seitentür wurde geöffnet und herein trat eine weibliche Person mittlerer Größe, bekleidet in der Tracht der Ursulinerinnen, aber ohne den weißen Kopfeinsatz.

Das Gesicht war bei der schlechten Beleuchtung gar nicht zu erkennen, es war auch nicht festzustellen, ob die Erscheinung alt oder jung, schön oder häßlich war. Dagegen waren die Hände fein geformt und erschienen beim Schein der Kerze rein wie Alabaster. Auf eine stumme Aufforderung nahm unsere Mutter auf dem zweiten Stuhl Platz und brachte ihre Wünsche vor. Die Dame, denn eine solche mußte sie wohl sein, schon nach ihrer Redeweise und dem Wohlklang ihrer Stimme zu urteilen, nahm ein Kartenspiel zur Hand, legte die einzelnen Karten einmal hierhin, einmal dorthin, machte ganze Häufchen nach Art des Patiencespiels, und las aus den einzelnen Karten oder deren Zusammenstellung, daß unsere Mutter Witwe sei, daß sie in ihrer Ehe nicht alles so gefunden wie sie es sich erträumt hatte und daß sie sich über die Erziehung ihrer sechs Kinder und über die Zukunft große Sorgen mache. Das alles könnte unsere Mutter nur bestätigen, aber, fuhr die Sybille fort, am fernen Horizont sehe sie einen Silberstreifen, der verheißungsvoll herüberleuchte und ihr, der Fragestellerin, dann eine sichere und sorgenfreie Zukunft verkünde. Das war ihrer Weisheit letzter Schluß und unsere Mutter, vollkommen befriedigt von dieser Eröffnung, verließ nach Erlegung der bedingten Taxe von einem preußischen Taler unter Dank den unheimlichen Raum.

Ob es sich hier, besonders beim Schlußsatz um eine stereotype Redewendung gehandelt, die immer Eindruck macht und nichts zerstört, die auch allen Fragestellerinnen stets angenehm an die Ohren klingt, mag dahin gestellt bleiben. Auf alle Fälle erinnert dieser Silberstreifen an die vorjährige Wahrnehmung unseres Reichsaußenministers Dr. Stresemann, der gleichfalls am politischen Horizont verheißungsvollen lichten Silberstreifen erkannte. Ob dieses Wahrzeichen in seiner ernsten Bedeutung nun seiner Erfüllung zum Segen des deutschen Volkes ebenso entgegengeht wie es bei unserer Mutter der Fall gewesen, muß die Zukunft lehren. Die Botschaft hör' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Bei unserer Mutter traf das Gegenteil zu. Sie war gläubig und stand außergewöhnlichen Erscheinungen nicht ablehnend gegenüber. Das Wunder ist - nach Faust - des Glaubens liebstes Kind. Jedenfalls war unsere Mutter nach dieser Frage an das Schicksal von ihrer Sendung durchdrungen und setzte Vertrauen in Gott und eine bessere Zukunft. Ihre Frömmigkeit stieg in dem Maße, wie sich ihre soziale Lage verbesserte.

An Sonn- und Feiertagen, wie Weihnachten, Neujahr, Karfreitag Ostern, Pfingsten und Buß- und Bettag mußten wir Kinder am Morgen um 8 Uhr pünktlich am Kaffeetisch antanzen und dann las unsere Mutter aus Starke's Gebetbuch mit lauter sonorer Stimme das auf den Tag bezügliche Kapitel vor und schloß ihre Vorlesung regelmäßig mit dem Gebet: Vater Unser!

Wie ich schon oben sagte, war nach dem Börsenkrach von 1873 der regen Bautätigkeit ein Ende gesetzt. Es fehlte an Kapital, die Häuser blieben unvollendet und stürzten zum Teil ein. Das Neu-Jerusalem auf Wichlinghausen fiel ganz zusammen und die Trümmer blieben Jahrzehnte lang liegen. In anderen Städten war die gleiche Erscheinung zu verzeichnen und in Berlin sprach man nach langen Jahren von Pollers Steinen. Die Sucht, schnell reich zu werden , machte die Bauunternehmer zu Verbrechern. Tatsächlich konnte die Baupolizei den an sie gestellten Anforderungen nicht mehr genügen. Die Kontrolle war mangelhaft und die Unternehmer nutzten das zu ihrem Vorteil aus. Man baute schlechte Fundamente und nahm minderwertiges Material. Auch spekulative Aasgeier fanden ihr Betätigungsfeld. Sie streckten Gelder vor, bis die Häuser dreiviertel fertig waren und zogen sich dann unter Achselzucken und mit Bedauern zurück. Bei den nachfolgenden Zwangsversteigerungen erhielten sie dann für billiges Geld den ganzen Bau und vollendeten ihn mit eigenen Mitteln. Ein Dachdeckermeister unseligen Angedenkens spielte in dieser Affaire eine wesentliche Rolle; denn er eignete sich auf diese Weise fast sämtliche Häuser der verlängerten Schuchardstraße an und wurde ein reicher Mann. Aber, um eine fromme Redewendung unserer Mutter zu gebrauchen: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber gerecht. Die Memesis, die Tochter der Nacht und Rächerin allen Frevels verfolgte ihn und sein Schicksal. Von dem Gerüst eines Neubaues in der Siegesstraße, das er zur Kontrolle der Arbeiter betreten, fiel er später aus großer Höhe herab und brach sich das Genick. Es gingen damals allerlei unkontrollierbare Gerüchte in der Stadt um, u.a. daß das Brett, von dem der Verunglückte abgestürzt, angesägt gewesen sei. Ob dafür der Beweis erbracht wurde, bezweifele ich; denn ein gerichtliches Nachspiel war nicht die Folge und die Staatsanwaltschaft griff nicht ein.

Im Jahre 1875 bekamen die beiden Wupperstädte großen Bevölkerungszuwachs von auswärts. Aus dem Oberbergischen, aus dem Hessenland, dem Haferspanien, dem Waldeckschen strömten ganze Völkerscharen herbei in dem Glauben, in diesen beiden Fabrikstädten jenes Dorado zu finden, von dem ihre Dorfredakteure in den amtlichen Kreisblättchen schon lange gefabelt und geträumt hatten. Die Bautätigkeit bekam dadurch von neuem einen Anstoß, aber auf einer weit solideren Grundlage. Unser Nachbar vis-a-vis, der Stadtbaumeister Duisberg trat an unsere Mutter mit dem Vorschlag heran, schräg durch unseren Garten eine Straße und in der Fortsetzung eine Brücke über die Wupper z bauen, die in der Karlstraße zwischen dem Garten der Gesellschaft "Genügsamkeit" und dem Ostertagschen Wohnhaus enden sollte. Es war nicht zu bestreiten, daß eine Verbindungsbrücke zwischen den beiden Ufern in der Nähe der heutigen Herzogsbrücke auf die Dauer unerläßlich schien; aber daß zu diesem Zweck ausgerechnet unser Garten herhalten und in zwei Teile auseinander gerissen werden sollte, das war eine so hahnebüchende Idee, daß der Vorschlag als gänzlich undiskutabel von der Hand gewiesen wurde. Außerdem vertrat unsere Mutter den richtigen Standpunkt, daß Brücken im allgemeinen rechtwinklig zum Fluß gebaut worden und nicht in einem Winkel von 45 Grad, überhaupt zeugte das Projekt von wenig Fachkenntnis und bewies in seiner ganzen Linienführung einen schlechten Geschmack. Der Herr zog also mit der langen Nase ab, kam aber bald darauf mit einem neuen Vorschlag und zwar dahingehend, daß er den ganzen Garten für sage und schreibe Mark 5000,- kaufen wolle. Um für dieses Angebot Stimmung zu machen, lud er uns Kinder, Oscar und mich wiederholt zu einer Wagenpartie nach dem Schwelmer Brunnen, nach Beyenburg und nach Hatzfeld ein, und da wir uns inzwischen mit seinem Sohn, der mit uns im gleichen Alter stand, angefreundet hatten, so nahmen wir die Einladungen dankend an. Aber unsere Mutter zeigte weder für das Angebot noch für die Wagenpartien irgend welches Verständnis. Vielmehr fand sie den Preis von Mark 5000,- so lächerlich niedrig, daß sie darin unmöglich jenen lichten Silberstreifen am Horizont erblicken konnte, der ihr immer vorgeschwebt hatte und von dem oben die Rede war.

Nach Ablehnung dieses zweiten Vorschlages hörten auch die Wagenfahrten auf. Dieser Stadtbaumeister, den sich die Stadtväter von außen verschrieben hatten, damit er ihnen ein neues stilvolles Rathaus baue, war sehr von sich eingenommen, nicht allein in Bezug auf seine äußere Erscheinung, sondern auch auf seine Leistungen und sein Können. Aber auf ihn passte der Bismarcksche Ausspruch im dritten Band seiner Erinnerungen gelegentlich einer Kritik über den Charakter und die Veranlagung der Dynastie Hohenzollern. "Die Eitelkeit" - schreibt Bismark -"ist eine Hypothek, die von der Leistungsfähigkeit des Mannes, auf der sie ruht, in Abzug gebracht werden muß, um den Reinertrag darzustellen, der als brauchbares Ergebnis von der Begabung des Mannes übrig bleibt". Ich möchte dem noch hinzufügen, daß, wenn man diese Hypothek im vorliegenden Falle mit nur 25% aufgewertet und verrechnet worden, von dem Reinertrag der Leistungsfähigkeit dieses Stadtbaumeisters so wenig übrig geblieben wäre, daß mit dem Rest platterdings nicht viel anzufangen gewesen. Der Mann baute auch tatsächlich im Auftrage der Stadt das neue Rathaus, aber anstatt die schwerem Fassadensteine gleich auf dem Fundament aufzubauen, schaffte er sie nach den oberen Stockwerken, wo sie nach seiner Meinung besser in die Augen fielen und mehr zur Geltung kämen. Zur ebenen Erde schuf er eine offene Markthalle und ließ das ganze Rathaus durch eine Serie von dorischen Säulen stützen. Er glaubte damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Den Stadtvätern verhalf er zu einem großen Sitzungssaal, wo sie nach Herzenslust ihre mehr oder weniger wohlduftenden Zigarren rauchen konnten, den Beamten zu hohen luftigen Arbeits- bzw. Frühstücksräumen, und die Düsseldorfer Marktweiber brachte er in der Halle unter Dach und Fach, damit sie bei schlechtem Wetter, besonders im Winter gegen die Unbilden geschützt waren. Auf diese Weise wurden alle Interessenten befriedigt. Aber das Projekt hatte einen Fehler und zwar einen Kalkulationsfehler; denn die Säulen bzw. Stützen konnten das Gebäude nicht tragen. Nach einigen Jahren, als der Erbauer der Stadt Barmen den Rücken gekehrt, zeigten sich überall Risse im Gebäude. Das Rathaus fing an zu sacken, und aus Furcht, das kostbare Leben der Stadtväter, der Beamten und der Düsseldorfer Marktweiber aufs Spiel zu setzen, wurde die Markthalle vollständig zugemauert, damit Platz für neue Büroräume entstand. Die Gemüseweiber flogen wieder auf den Markt unter freien Himmel, wo sie sich in der Sonne, wenn sie zufällig schien, was in Barmen nicht allzu häufig vorkommt, ergötzen und erwärmen konnten.

Duisberg war ein entschiedener Anhänger der Euklidischen Geometrie, nach der bekanntlich die kürzeste Linie zwischen zwei Punkten stets die Gerade ist. Von diesem Lehrsatz ging er keinen Schritt ab und brachte es fertig, zwischen dem Steinweg und der Leimbach eine schnurgerade Straße, die Sedanstraße, zu schaffen, die so steil war, daß weder Pferd noch Esel einen Milchkarren heraufziehen konnte, und umgekehrt beim Herunterfahren kamen die Tiere in zu enge Berührung mit der nachfolgenden und schiebenden Karre, und stürzten in der Regel in die Knie. Für Fußgänger war die Straße nur zu ersteigen, wenn sie über ein gesundes Herz verfügten oder routinierte Alpinisten waren. Dabei war die Gegend damals noch ein weites offenes Feld, das sich vorzüglich durch geschmackvolle Anlegung von Straßen in Serpentinen für wertvolles Baugelände erschließen ließ, und Grundbesitzern viel Geld eingebracht hätte. So wie dieser Stadtbaumeister die Frage der Aufschließung des Terrains löste, war die ganze Sache von A bis Z verkorkst. Er war ein Mann für Kasernenbautem und hatte darin ein Renommee. Möglich, daß er auf diesem Gebiet sogar ein Genie war, aber in Barmen war er am unrechten Platz. Die Heeresverwaltung berief ihn deshalb auch bald darauf nach Königsberg i. Pr., wo infolge des Reichstagsbeschlusses über die Erhöhung der Friedenspräsentstärke unserer Armee neue Kasernen angelegt werden mußten. In Barmen weinte man ihm keine Träne nach, auch sah man davon ab, im Vestibül des von ihm erbauten Rathauses seine Marmorbüste aufstellen. Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Kränze, noch viel weniger dem Stadtbaumeister, der das allgemeine Schuldenkonto noch zu steigern verstand. Er wurde einfach vergessen und es dürfte unter den älteren Leuten nicht mehr viele geben, die sich seines Namens noch erinnern.

Ob Duisberg auch das damalige Stadttheater gebaut hat, kann ich nicht verbürgen und möchte das auch nicht behaupten. Nach der unglücklichen Hand, die er überall bewiesen, zu urteilen, könnte er auch diesen Bau verbrochen haben; denn im November 1875 brannte das Theater vollständig nieder. Es war ein Glück, daß der Brand schon am Nachmittag gegen 5 Uhr vor der Lohengrinvorstellung ausbrach, also noch keine Zuhörer das Gebäude betreten hatten. Vom Personal und von den Sängern und Sängerinnem waren aber schon viele anwesend und diese konnten sich auch nicht alle aus dem Flammenmeer retten. Einige hatten sich auf das Dach begeben, liefen umher in Verzweiflung bis sie endlich auf anhaltendes Rufen der Feuerwehrleute von oben herunter in die von kräftigen Leuten gehaltenen Sprungtücher sprangen. Es muß ein erschreckender Anblick gewesen sein; denn es kamen unten alle zerschmettert an. Bei der großen Höhe und der immer zunehmenden Geschwindigkeit der Fallenden war der Aufprall der Körper von solcher Gewalt, daß die mannshoch gehaltenen Tücher aus den Händen gerissen wurden. Ich entsinne mich des Brandes noch sehr genau; denn ich beobachtete ihn mit anderen Schülern aus einer höheren Perspektive und zwar von der Kampstraße aus. Es war kalt, das Thermometer zeigte mehrere Grade unter Null. Trotzdem entwickelte der Brand eine so intensive Hitze, daß wir in einer Entfernung von vielleicht 100 m in der Luftlinie unseren Standpunkt wiederholt wechseln mußten. Das Wasser wurde aus der Wupper mittels Schläuchen gezogen und durch Zubringer nach der Brandstätte geleitet. Das war sehr umständlich und da auch der Druck der damaligen Handpumpen recht gering war, und der Wasserstrahl das brennende Dach kaum erreichte, so war von vornherein zu erkennen, daß von dem Theater nicht viel zu retten blieb. Der Augenblick, wo der glühende Dachstuhl des ganzen Gebäudes mit einem donnerähnlichen Krach in den gähnenden Feuerschlund stürzte und ganze Bündel feuriger Garben wie aus einem Krater hervorschießend, mit tosender Gewalt gen Himmel schleuderte, dieser Anblick war so überwältigend, daß sich die Erkenntnis von des Menschen Ohnmacht im Kampf mit diesem Element dem Gedächtnis unauslöschlich einprägte. Gegen diese Feuerswut mit Wasser vorzugehen, war verlorene Liebesmühe. Jeder Strahl verdampfte in dem gleichen Moment, wo er den Weißglutkessel erreichte. Man mußte sich darauf beschränken, die Nachbarhäuser, darunter das Hotel Vogeler, das schon Feuer gefangen hatte, zu schützen und das gelang auch. Das Theater blieb sich selbst überlassen. "Hoffnungslos", heißt es in Schillers Glocke,"weicht der Mensch der Götterstärken, müßig sieht er seine Werke und bewundernd untergehen" Nichts wirkt trostloser als der Anblick einer ausgebrannten Stätte am folgenden Tag. Die Mauern standen zum Teil noch aufrecht, aber im Inneren war alles unter Schutt begraben. Nur die verbogenen eisernen T-Träger, die zum Teil noch glühten und sich miteinander verstrickt hatten, glichen einem Riesenskelett, das seine Fangarme wie anklagend gegen den Himmel streckte. ---- Die bedauernswerte Katastrophe war die Ursache einer heftigen Polemik im den Tagesblättern verschiedener Richtung. Von der Kirchenkanzel herunter redeten die Pastoren von dem Finger Gottes. Die Theater wurden als Teufelswerk bezeichnet, zu dessen Vernichtung Jehova das feurige Mene Mene Tekel Uphar- sind in die Nacht geschrieben. ---- Aber die Einsichtigen, die Liberalen und Fortschrittler behielten doch die Oberhand. Das Theater wurde innerhalb von 18 Monaten an der gleichen Stelle - Ecke Neuer Weg und Fischertaler Straße - im dem alten Stil wieder aufgebaut und trug in Relieftypen oberhalb des Portals über die ganze Front des Gebäudes hinweg die Inschrift:

WIE DIE NATUR SICH WIEDERSPIEGELT

TIEF IM GEMÜT' IM REINEN GEIST

WIRD HERRLICH DURCH DIE KUNST ENTSIEGELT

Das erste Drama, das ich mit meiner Mutter zu sehen Gelegenheit hatte, war Wallensteins Lager und die Piccolomini. Obwohl mein lieber Bruder Oscar meine Karte für sich reklamierte mit dem Hinweis, daß sein Schulmeister die strickte Order an die Klasse erlassen, sich die Vorstellung anzusehen zum besseren Verständnis der Schillerschen Literatur, so erkannte unsere Mutter doch schnell, daß es sich in diesem Falle um eine sanguinäre Verdrehung der Wahrheit handele. Vor 14 Tagen war er zuletzt im Theater gewesen, folglich war jetzt an mir die Reihe und unsere Mutter entschied auch dementsprechend, und diese Entscheidung war unanfechtbar, unrevocabel wie King Lear's Schwur gegenüber dem Grafen von Kent. Die Vorstellung machte auf mich einen tiefen Eindruck, daß die Piccolomini und Wal-lensteins Tod noch heute nach 50 Jahren zu meiner beliebtesten Lektüre gehören. Später sah ich die beiden Dramen auch von den Meiningern, die unter der Protektion des Herzogs Georg von Meiningen überall in Deutschland Gastspiele gaben. Das hörte aber bald auf, da die Sache für den Herzog doch zu unrentabel war. Ich sah auf den Barmer Brettern auch berühmte Bühnengrößen wie Klara Ziegler, Magda Irschik, beide als Medea von Grillparzer, Friedrich Haase in Lorbeerbaum und Bettelstab. Ernst Possart als Richard III, Shylock, Karl IX und als Franz Moor, die Kanaille; Siegwart Friedmann als Mephistopheles in Fausts II.Teil; Kainz als Hamlet und Schilkraut als King Lear, u.s.w. Auch berühmte Sänger und Sängerinnen erhaschten an diesem Schauplatz die ersten Lorbeerkränze. Das alles liegt nun im Schoße der Vergessenheit begraben. Anfangs besuchte ich den Olymp, nachher das Parterre und zum Schluß das Parkett, wo unser Onkel Hermann Hogarten zwei Abonnementsplätze gemietet hatte. Er selbst ging nur einmal in der Woche ins Theater, an den anderen Tagen stellte er die Karten Neffen und Nichten in zuvorkommender Weise zur Verfügung. Dieser Musentempel, die Wiege mancher jugendlichen Kraft, die Laufbahn manchen wachsenden Talents, hatte eine Lebensdauer von rund 25 Jahren. Im Winter 1901 wurde auch er ein Raub der Flammen, aber erst nach der Vorstellung durch Kurzschluß. Das Theater brannte auch dieses Mal bis auf den Grund nieder und von den teuren Dekorationen und Garderoben konnte nichts gerettet werden. Aber unter der Bevölkerung gab es keine Diskussion wie damals über Gottes unerforschlichen Ratschluß. Man hatte sich zu freieren Anschauungen in den 25 Jahren durchgekämpft und nach dem Standpunkt des Freiherrn von Attinghausen: "Das Alte stürzt es ändert sich die Zeit und neues Leben blüht aus den Ruinen" wurden sogleich energische Schritte zum Bau eines neuen Theaters an einer anderen Stelle des Neuenwegs in der Nähe der Dörner Brücke unternommen. Es wurden Preise ausgeschrieben für die Einreichung künstlerischer Entwürfe, und unter der Leitung einer renommierten Architekten-Firma entstand auf neuzeitlicher Grundlage der jetzige größere Theaterbau, der in seiner harmonischen Ausführung allenthalben Beifall fand und den Sinn für festliche Gefühle regte. Aber wie alle Hof- und städtischen Theater so war auch dieser Kunsttempel von Anfang an das Schmerzenskind der Barmer Stadtverwaltung. Das Defizit wurde von Jahr zu Jahr größer und mußte durch die Steuerschraube gedeckt werden. Auch wurde die Existenz des Theaters bedroht durch die vielen Kinos, die sich noch heute großen Zuspruchs erfreuen und wie die Pilze aus der Erde schießen.

In Zusammenhang mit unserem Onkel Hermann, der unverheiratet war und als Prokurist der alten Barmer Fabrikationsfirma Molineus & Co. in guten Verhältnissen lebte, möchte ich auch unserer charmanten Tante Emilie Hogarten Erwähnung tun, die ebenfalls ledig geblieben und als Schwester dem Onkel Hermann den Haushalt führte. Mit unserer Mutter stand sie nicht auf gutem Fuß, wahrscheinlich weil sie nach Art alter Jungfern gerne kommandierte und sich in Sachen mischte, die sie nichts angingen. Von einem musterhaften Beispiel teutonischer Schwesterliebe konnte hier keine Rede sein; überhaupt scheint es mit dieser Gefühlsrichtung - nach Tacitus - bei den alten Germanen nicht weit hergewesen zu sein. Jedenfalls konnte unsere Mutter die häufigen unerwünschten Randbemerkungen unserer Tante nicht leiden, und als letztere sich eines Tages soweit vergaß, daß sie ihr Vorwürfe machte, weil sie ihre Töchter Emilie und Ottilde zu wenig am Waschtrog beschäftigte, da erhielt sie die klassische in Wuppertaler Dialekt gehaltene Antwort; denn unsere Mutter war nicht auf den Mund gefallen, daß es herzlich schade sei, daß sie, die Tante nicht geheiratet hätte, sonst würde sie noch eine erkleckliche Anzahl von Waschweibern in die Welt gesetzt haben.

In Zusammenhang mit unserem Onkel Hermann, der unverheiratet war und als Prokurist der alten Barmer Fabrikationsfirma Molineus & Co. in guten Verhältnissen lebte, möchte ich auch unserer charmanten Tante Emilie Hogarten Erwähnung tun, die ebenfalls ledig geblieben und als Schwester dem Onkel Hermann den Haushalt führte. Mit unserer Mutter stand sie nicht auf gutem Fuß, wahrscheinlich weil sie nach Art alter Jungfern gerne kommandierte und sich in Sachen mischte, die sie nichts angingen. Von einem musterhaften Beispiel teutonischer Schwesterliebe konnte hier keine Rede sein; überhaupt scheint es mit dieser Gefühlsrichtung - nach Tacitus - bei den alten Germanen nicht weit hergewesen zu sein. Jedenfalls konnte unsere Mutter die häufigen unerwünschten Randbemerkungen unserer Tante nicht leiden, und als letztere sich eines Tages soweit vergaß, daß sie ihr Vorwürfe machte, weil sie ihre Töchter Emilie und Ottilde zu wenig am Waschtrog beschäftigte, da erhielt sie die klassische in Wuppertaler Dialekt gehaltene Antwort; denn unsere Mutter war nicht auf den Mund gefallen, daß es herzlich schade sei, daß sie, die Tante nicht geheiratet hätte, sonst würde sie noch eine erkleckliche Anzahl von Waschweibern in die Welt gesetzt haben.

Derartige Auseinandersetzungen trugen natürlich nicht zur Befestigung geschwisterlicher Bande bei, vielmehr führten sie zu immer weiterer Entfremdung. Es liegt mir fern, als objektiver Schilderer für unsere Mutter Partei nehmen zu wollen, aber daß unsere Tante Emilie von Jugend auf eine eigenartige Kruke gewesen, geht zur Genüge hervor aus der Tatsache, daß sie in ihren keuschen Entwicklungsjahren, also in der Jugend Prangen, sich nicht entblödete, sämtliche Töpfe der Königin der Nacht aus dem ganzen väterlichen Haushalt auf dem Alten Markt im öffentlichen Brunnen mit der gleichen Akkuratesse und demselben Eifer auszuspülen, wie sie daheim nach Tisch das Porzellangeschirr zu reinigen gewohnt war. Der heutigen Generation ist ein derartiger femininer Reinigungsfimmel, zumal er mit den Anschauungen über jungfräuliche Keuschheit unvereinbar ist, einfach unverständlich. Aber mit den Jahren besserte sich erfreulicherweise das Verhältnis zwischen den beiden Geschwistern. Sie mochten wohl einsehen, daß es sich im vorgeschrittenem Alter, wenn man schon mit dem baldigen Ableben rechnen muß, nicht ziemt, sich das Leben gegenseitig zu verbittern.

Der Hochsommer 1874 brachte den Barmern und ihren Mitbrüdern auf dieser Hemisphäre eine außergewöhnliche Naturerscheinung in Gestalt eines großen Kometen (Komet 1874 III Coggia), dessen Riesenschweif sich über 40 Winkelgrade erstreckte, also beinahe den vierten Teil des uns sichtbaren Himmelsbogens einnahm. Der Komet tauchte plötzlich im Norden auf und war bis in den Monat August hinein sichtbar. Er stand am Abend gegen 21 Uhr über der Töchterschule, dem jetzigen Lyzeum, und war von unseren Garten aus prächtig zu beobachten. Über den Ursprung und die Bedeutung dieser Erscheinung im Kosmos machten wir uns als Kinder keine Gedanken und horchten nur auf, als im Volke verlautbar wurde, daß dieser Himmelsbote der Verkünder eines herannahenden Krieges sei. Von anderer Seite wurde das Gegenteil behauptet; man glaubte vielmehr in dem Komet jenen bethlehemitischen Stern erblicken zu sollen, der den Menschen die Freiheit und Erlösung von ihren Leiden zu bringen berufen war.

So hatte jeder seinen Glauben und unsere Mutter, noch etwas skeptisch, pendelte zwischen beiden Auffassungen hin und her. Aber sie neigte doch mehr der letzteren, der optimistischeren zu denn der lichte Silberstreifen schwebte ihr noch immer vor Augen und die Möglichkeit einer Verwandlung dieses Streifens in einen verheißungsvollen Stern war gar nicht von der Hand zu weisen.

Uns Kinder konnte das alles wenig kümmern, wir bestaunten nur den gewaltigen Schweif, und daß das alles verdichterter Nebel sein sollte, wie die Volkserzieher in der Schule behaupteten, das wollte uns nicht recht in den Sinn. Aber die Schulmeister haben Recht behalten, ausnahmsweise, was man ihnen bei dem großen Mangel an Verständnis für das praktische Leben unweigerlich gutschreiben muß. Jedenfalls war dieser der einzige vernünftige Komet, den ich in meinem ganzen Leben gesehen. Die kleinen Haarsterne, die später in diesem Breitengrad auftauchten und nur durch große Teleskope sichtbar waren, zählten nicht, da sie im Publikum kein Interesse fanden. Und der Halleysche Komet, der alle 75 Jahre wiederkehrt und unsere Erde am 10. Mai 1910 direkt durchquerte, ohne daß wir hiervon etwas merkten, war bei uns kaum sichtbar. Es wurde viel Aufhebens von ihm gemacht; denn die Zeitungen berichteten, daß nach der Laplaceschen Theorie bei einem Zusammenstoß die Lage der Erdachse sich leicht verschieben könnte. Die Tages-, Nacht- und Jahreszeiten müssten dann notwendigerweise eine Änderung erfahren; die Meere verließen ihr altes Lager, um sich gegen den neuen Äquator hin zu stürzen; ein großer Teil der Menschen und Tiere würde in dieser allgemeinen Wasserflut oder auch durch den heftigen Stoß, den die Erde erhielte, zugrunde gehen; ganze Geschlechter von lebenden Wesen fänden ihren Untergang und alle Denkmäler des menschlichen Fleißes und Kunstsinnes würden vernichtet u.s.w.

Ängstliche Gemüter - und davon gab es eine ganze Menge -schreckten nicht davor zurück, sich das Leben zu nehmen. Das war allerdings umsonst; denn der Halleysche Komet hielt nicht, was die Zeitungen versprochen hatten. Er kam und verschwand ohne Sang und Klang und hinterließ gar keinen Eindruck.

Umsonst war auch die Furcht vor einem internationalen Krieg nach Erscheinen des Kometen von 1874; denn er traf zum Leidwesen vieler Elemente, die aus Krieg und Kriegsgeschrei Profit zu schlagen wissen, nicht ein. Es sei denn, daß die kurz darauf folgende Mobilmachungsordre eines gewissen Biebighäusers gegen die Barmer Bürgerschaft mit dem Auftreten des besagten Kometen in Zusammenhang zu bringen war. Dieser Räuberhauptmann, ein zweiter Schinderhannes, im Volksmund "Piepenkröser" genannt, heimsuchte die Barmer Fabrikanten, die Kaufleute und die Bürgerschaft mit zehn schwer bewaffneten Banditen und stahl in jeder zweiten Macht alles, was nicht Mühlsteine und glühendes Eisen war. Wir pflegten niemals unsere grünen Fensterladen auf der Kieferstraße zu schließen, aber nachdem dieser Räuber sich in der Stadt so unangenehm bemerkbar machte, wurden sie auf Anordnung unserer Mutter jeden Abend rechtzeitig geschlossen. Als ob dieser Piepenkröser je daran gedacht hätte, in Häuser einzubrechen, wo nichts zu holen war. Sein Vorbild war nach seiner Angabe der Karl Moor aus Schillers Räuber, der Bruder von Franz Moor, die Kanaille. Aber ungleich diesem Vorbilde, dem Schiller bei seinen Missetaten edlere Motive unterschob, und im Gegensatz zu dem Vorerwähnten Schinderhannes, dessen Räuberwesen zu Anfang des vorigen Jahrhunderts sich fast ausschließlich gegen die französischen Machthaber richtete, indem er ihnen die requirierten Pferde und Kühe, sowie die eingetriebenen Kontributionsgelder auf dem Transport wieder raubte, war dieser Biebighäuser ein ganz gewöhnlicher Geselle und Spitzbube. Schinderhannes hatte einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit und nationale Zugehörigkeit und stand mit der rheinischen Bevölkerung in freundschaftlichem Verkehr. Biebighäuser war dagegen in allen Kreisen wegen der unerhörten Dreistigkeit seiner räuberischen Überfälle unbeliebt, sogar gehaßt und gefürchtet. Eine ständige Nachtpolizei, eine Schupo gab es damals noch nicht, und daß die mittelalterlichen Nachtwächter mit Spieß und Laterne gegen diesen Mann nichts ausrichten konnten, lag klar auf der Hand. Aber auch ihn ereilte das Schicksal; denn nach einigen Monaten wurde er von einer Polizeistreife in einem Steinbruch in der Blombach gestellt und nach heftigem Widerstand überwältigt. Jedermann atmete frei auf. Das Gericht verurteilte ihn zu 10 Jahren Zuchthaus, und als diese Zeit vorbei war, sprach er privatim bei all denjenigen Firmen vor, die er früher mit seinen nächtlichen Besuchen übergangen hatte. Er bat um Unterstützung, die ihm auch in vielen Fällen gegeben wurde. Von einem Exporteur weiß ich aus glaubhafter Quelle, daß dieser Herr sich stillschweigend von seinem Drehstuhl erhob, an den Geldschrank ging und einen Hundertmarkschein herausholte und dem Besucher mit stummer Miene überreichte. Piepenkröser hatte sich mit diesem Gewerbe schlecht und recht mehrere Jahre ernährt. Später hat er damn das Zeitliche gesegnet und soviel mir bekannt, hat weder die Mit- noch die Nachwelt einen Lorbeerkranz auf sein Grab gelegt.

Und nun kam die Zeit, wo die Wahrsagung der westfälischen Sybille, nach der unsere Mutter bald glücklichere Tage sehen würde, doch noch in Erfüllung gehen sollte. Der lichte Silberstreifen am Horizont verwandelte sich in einen hellen Stern der, am Himmelsbogen seinen Glanzweg ziehend, über dem kleinen bergischen Schieferhaus - Cleferstraße 77 - segenbringend Halt machte. Ein junger Barmer Baumeister, Herr L. aus geachteter, wohlhabender Familie, ein Witwer im Alter von 30 Jahren mit 2 kleinen Kindern erschien bei unserer Mutter, einerseits als Bewerber um unsere Schwester Emilie, die sich inzwischen stattlich entwickelt, andererseits als Reflektant auf unseren Garten zwecks Ausnutzung für Baugelände. Sein Projekt hatte ein ganz anderes Gesicht als das des früheren Stadtbaumeisters Duisberg. Von einem Auseinanderreissen des Gartens in zwei Teile war keine Rede; im Gegenteil das ganze Grundstück sollte mit einer Anzahl moderner Häuser bebaut und in der Fortsetzung der neu anzulegenden Löwenstraße eine Brücke rechtwinklig über die Wupper errichtet werden, die dann in der Karlstraße östlich der Töchterschule endete und Gelände für eine ganze Serie von weiteren Bauplätzen offen legte. Das Unternehmen hatte Hand und Fuß und fand auch die Genehmigung der städtischen Baupolizei, vorausgesetzt, daß die Interessenten der Nachbarschaft zu den entstehenden Kosten nach Maßgabe ihrer Mittel beitrügen. Unsere Mutter sollte den Grund und Boden für die neue Löwenstraße auf der linken Wupperseite gratis hergeben und außerdem Mark 1500,- zu den Kosten der Brücke beisteuern. Das Projekt stand und fiel also mit dem zu erzielenden Verkaufspreis für den Garten. Ob nun unsere Mutter bei den folgenden Verhandlungen eine zweite Persönlichkeit einschob, die als Reflektant und Konkurrent nur in ihrer Fantasie existierte, weiß ich nicht mehr. Genug, eine Mittelsperson, ein Figaro, der unseren Onkel Hermann Hogarten und auch den besagten jungen Baumeister Herrn L. täglich rasierte, brachte die Sache dadurch in Fluß, daß er Herrn L. gegenüber betonte, falls er nicht schnell mit einem vorteilhaften Gebot herauskäme, der andere Reflektant ihm das Grundstück vor der Nase wegschnappen würde. Hier war also doch eine schnelle Entscheidung am Platze. Vielleicht wollte Herr L. auch seiner Bewerbung um unsere Schwester Emilie durch ein vorteilhaftes Gebot eine Stütze verleihen. Er bot ohne Vorbehalt Mark 60000,-(Sechzigtausend Mark) für das gleiche Objekt, das der frühere Stadtbaumeister Duisberg mit nur 5000,-(fünftausend Mark) damals eingeschätzt hatte. Es machte dies auf den Quadratfuß 15,- Mark aus, ein Grundpreis, der für diesen Stadtteil ungemein hoch erschien. Das Gebot wurde angenommen, der Kaufakt getätigt und die ersten Zahlungen geleistet. Mit einem Schlage war unsere Mutter aller Sorgen ledig und atmete auf. Unsere Schwester verhielt sich dem Antrag des Herrn L. gegenüber nach wie vor passiv. Weshalb' weiß ich nicht. Er war ein kleiner, aber ganz schmucker Herr, der überall anklopfen konnte. Ich kann nur annehmen, daß die Mitgift von 2 kleinen Jungen im Alter von 4 und 5 Jahren bei ihrer Weigerung mitbestimmend gewesen. Aus der Sache wurde also nichts. Ob dieses Verhalten unserer Schwester in diesem Falle ganz korrekt war, lasse ich dahingestellt sein. Manche unberufene, die um ihre Meinung nicht befragt werden, würden dafür vielleicht nur die Bezeichnung "unladylike" gekannt haben. Aber es können hier auch Gefühlsbestimmungen mitgewirkt haben, über die ein anderer zu urteilen nicht berufen ist, oder ein gütiges Geschick hatte die Hand mit im Spiel. - Zwei Jahre darauf zog sich der junge Baumeister auf der Schiffsbrücke zwischen Deutz und Köln eine heftige Erkältung zu, die in Lungenentzündung ausartete und leider mit seinem Tode endete. Unserer Schwester war somit das traurige Schicksal einer jungen Witwe erapart geblieben. Ob hier nun ein Verhängnis, ein Zufall oder die Vorsehung waltete, kommt auf die Auffassung an. Die Radikalen erblicken darin ein Verhängnis, die Philosophen einen Zufall und die Gläubigen, zumal im Wuppertaler Bezirk, eine Vorsehung. - Auf alle Fälle hatte unsere Schwester bei dem Verkauf des Grundstückes in gewissem Sinne co-operativ mitgewirkt, wenn sie nicht alleine die Ursache gewesen, und aus diesem Grunde waren unsere Mutter und wir Geschwister ihr zu Dank verpflichtet.

Wie alle älteren Leute, die mit Sorgen reichlich belastet sind hatte auch unsere Mutter einen schlechten Schlaf und konnte keine Nachtruhe finden, wenn sie nicht vorher zur Beruhigung des Allgemeinbefindens ihren Pfefferminzlikör zu sich genommen hatte. Nachdem aber der Verkauf perfekt geworden und sie alles schwarz auf weiß mit notarieller Beglaubigung nach Hause getragen, war das nicht mehr nötig. Sie erfreute sich in der Folge eines gesunden Schlafes ohne vorherige Zufuhr von Arzneien oder anderer Schlafmittel. Ihr jüngster Filius, der Schreiber dieser Zeilen, kann dagegen leider Gottes im Alter den gleichen Erfolg nicht registrieren; meine Schlaflosigkeit ist chronisch geworden, und wenn die Nacht sich niedersenkt, so nutzen weder Adalin, noch andere berauschende Narkotica, um ihn vor wilden Träumen zu bewahren.

Die neuen Häuser an der Löwenstraße wurden gebaut, ebenso die Brücke und gaben der Landschaft ein ganz gefälliges Gepräge. In der Ausführung und im Stil brachte Herr L. insofern eine Neuerung, als er die Front der Häuser teils mit gelben Verblendsteinen, teils mit weißen Sandstein versah. Dieser letztere wurde schräg mit dem Meissel künstlerisch bebauen, was auf dem Bauplatz und auf der Straße viel weißen Staub verursachte. Diese Zusammenstellung hatte sich aber nicht bewährt, denn um die Fassade sauber und rein zu halten, mußten die weißen Sandsteine alle zwei Jahre abgehobelt werden, weil sie durch ihren hohen Grad von Porosität und bei schlechtem Wetter sehr leicht Schmutz aufsogen. Das konnte natürlich nicht immer so weiter gehen, weil durch anhaltendes Hobeln schließlich von den Sandsteinen nichts übrig geblieben wäre. Man entschloß sich deshalb nach einer Reihe von Jahren, dieses Verfahren einzustellen und statt dessen die Sandsteine mehrmals mit Farbe zu streichen. Und bei dieser Methode ist es auch in der Folgezeit geblieben.- Aber bei dem letzten Haus vor der Brücke war durch ungenügende Fundamentierung der Tatsache nicht hinreichend Rechnung getragen, daß es sich hinter der Wuppermauer um aufgeschütteten Grund und Boden handelte. Nach 20 Jahren machten sich die Folgen durch Senkung des Hauses bemerkbar. Auf polizeiliche Anordnung mußte das Gebäude geräumt und von dem Wupperniveau aus gestützt und gründlich untermauert werden. Diese Arbeit dauerte mehrere Monate und wurde von der Baufirma Bökler befriedigend ausgeführt. Aber sie verursachte einen Kostenaufwand von Mark 30000,-, was gleichbedeutend war mit einer gänzlichen Unrentabilität der ganzen Häusergruppe für alle Zeiten.

Als ornamentalen Schmuck für den Brückenbau war damals auch vorgesehen, auf zwei hohen Postamenten rechts und links zwei in rotem Sandstein gehauene wutschnaubende Löwen anzubringen, die - mit wehender Mähne und aufgerissenen Mäulern nach der Kamp- und Heckinghauserstraße gerichtet - die Gefühle der Stadtverwaltung gegenüber den Bewohnern dieser beiden Straßen recht deutlich versinnbildlichen sollten. Nach Auffassung des weisen Stadtrates hatten nämlich diese Leute, die von Anfang an das größte Interesse an dem Bau dieser neuen Verbindungsbrücke gezeigt, viel zu wenig zu den entstandenen Kosten beigesteuert und sollten nunmehr zur Strafe für ihre Knickerigkeit von den brüllenden Löwen nach Verdienst für alle Ewigkeit angehaucht werden, damit noch Enkel und Urenkel sich bewußt blieben, daß ihre traurigen Ahnen in dieser Verkehrsangelegenheit recht schlecht abgeschnitten hatten. Aber das vorhandene Geld langte leider nicht zu diesem monomentalen Aufbau, und daß heute nach 50 Jahren die Anwohner der vorgenannten Straßen die Mittel zur Errichtung dieser die Handlungsweise ihrer Vorfahren scharf kennzeichnenden Denkmäler noch hergeben sollten, ist kaum anzunehmen. Es sprechen hier Pietätsgründe mit; denn was die Väter für richtig hielten, sollen die Kinder respektieren. Ehre Vater und Mutter, auf daß du lange lebest auf Erden!

Und wer möchte heute nicht gerne leben,

solang uns Lenz und Jugend blüh'n'

Wer wollt' - umkränzt von süßen Beben -

die Stirn in düstere Falten zieh'n'

Die Freude winkt auf allen Wegen,

die durch dies Pilgerleben gehen,

sie bringt uns selbst den Kranz entgegen,

wenn wir am Scheidewege stehen!

Meine Schwiegermutter in Hamburg, Frau Direktor Johann Heinrich Carl Behnke, geb. Margaretha Magdalena Henriette Steinwärder, verstorben am 11. Februar 1916 weilte vor langen Jahren in Neuenahr zur Kur und konsultierte daselbst wegen ihrer Zuckerkrankheit einen Arzt, den man ihr empfohlen hatte. Ohne sie zu untersuchen oder eine Diagnose zu stellen, platzte der Herr mit der kuriosen Frage heraus, ob die Patientin gerne lebe' Offensichtlich wollte er aus der Antwort feststellen, ob er eine lebensbejahende oder verneinende Natur vor sich habe; denn der Verlauf einer ernsten Krankheit hängt bekanntlich in vielen Fällen von dem Grad der Depression ab, in dem Geist und Gemüt der Patientin sich befinden. Meine teure Schwiegermutter fasste die Frage aber anders auf, mehr im Sinne des Scherzes und der Neugierde und antwortete einfach, tot könne sie noch lange genug sein. Die Richtigkeit dieser Replik konnte der Arzt nicht von der Hand weisen und quittierte darüber mit einem Lachen.

Meine Schwiegermutter in Hamburg, Frau Direktor Johann Heinrich Carl Behnke, geb. Margaretha Magdalena Henriette Steinwärder, verstorben am 11. Februar 1916 weilte vor langen Jahren in Neuenahr zur Kur und konsultierte daselbst wegen ihrer Zuckerkrankheit einen Arzt, den man ihr empfohlen hatte. Ohne sie zu untersuchen oder eine Diagnose zu stellen, platzte der Herr mit der kuriosen Frage heraus, ob die Patientin gerne lebe' Offensichtlich wollte er aus der Antwort feststellen, ob er eine lebensbejahende oder verneinende Natur vor sich habe; denn der Verlauf einer ernsten Krankheit hängt bekanntlich in vielen Fällen von dem Grad der Depression ab, in dem Geist und Gemüt der Patientin sich befinden. Meine teure Schwiegermutter fasste die Frage aber anders auf, mehr im Sinne des Scherzes und der Neugierde und antwortete einfach, tot könne sie noch lange genug sein. Die Richtigkeit dieser Replik konnte der Arzt nicht von der Hand weisen und quittierte darüber mit einem Lachen.

Unser kleines bergisches Schieferhaus, das früher frei und schön im Grünen lag, erschien nun wie angekleistert, nicht an Wolkenkratzer, aber doch an eine Häusergruppe, die es jeden Augenblick zu erdrücken drohte. Aber es ist nicht erdrückt worden, im Gegenteil, das Haus steht heute noch +), und mit seinen frisch gestrichenen weißen Fensterrahmen, seinen grünen Schlagladen, den schwarzen Schiefern und seinem spitzen Giebel grüßt es alle Vorbeigehende freundlich und einladend und illustriert an dieser Stelle vortrefflich die charakteristische Bergische Bauart aus dem Anfang des vorigen Jahrhunderts. Auch befindet sich noch rechts oberhalb der Haustür jener Schiefer, in den ein national gesonnener und militärfrommer Dachdecker einen Soldaten mit Tornister und geschultertem Gewehr kunstvoll eingehauen hatte. Wir Kinder machten uns gegenseitig auf diesen Schiefer aufmerksam und betrachteten ihn als Talisman mit der vermeintlichen segenspendenden Kraft für des Hauses Glück und Wohlfahrt. Die Macht der Gewohnheit brachte es mit sich, daß ich in den letzten Jahren selten an dem Hause vorbeiging, ohne mich durch einen Blick nach oben zu überzeugen, daß der fragliche Schiefer noch vorhanden ist. Des Mannes Kraft hat sich also bis auf den heutigen Tag +) erhalten, wenigstens bei diesem Bergischen Vorderhaus. Der dahinter stehenden Färberei war ein anderes Schicksal vorbehalten.

+ ) Leider wurden am 31.Mai 1943 das Schieferhaus und mit ihm 99% aller Häuser der Stadt in der Längerichtung vom Wupperfelder Markt bis zur Loher Straße und in der Querrichtung von einschließlich Ronsdorf bis auf den Sedansberg durch massiven britischen Bombenangriff zerstört.

Wenn meine Kinder an mich heute in meinem vorgeschrittenen Alter die Frage stellen würden, welche Jugenderinnerung sich meinem Gedächtnis am stärksten eingeprägt hätte, so müßte ich der Wahrheit gemäß feststellen, daß die häufig wiederholte Redewendung unserer Mutter oder vielmehr ihre Prophezeiung, daß aus mir nichts werden und ich als Steineklopfer am Wege endigen würde, sich meinem Gedächtnis am tiefsten eingewurzelt hat. Ich müßte Lügen, wenn ich sagen wollte, daß mich diese Pronostiken in meinen jungen Jahren im tiefen Innersten erschüttert hätten. Zwar waren mir die bleichen hohläugigen Gestalten, die mit großen Schutzbrillen versehen, in ihrer abenteuerlichen Kleidung am Rande der Landstraßen auf Polsterkissen knieend große Steinhaufen mittels eines Bleihammers verkleinerten, nie recht sympatisch; aber daß das Schicksal ausgerechnet mir diesen selben Lebenslauf vorbehalten haben sollte, darüber machte ich mir als Kind keine Gedanken. Woher unsere Mutter die Gabe der Weissagung bezogen, ob aus der Konstellation der Gestirne oder aus dem Kaffeesatz unserer täglichen Mahlzeiten, das ist mir bis heute noch ein Rätsel.

Wenn meine Kinder an mich heute in meinem vorgeschrittenen Alter die Frage stellen würden, welche Jugenderinnerung sich meinem Gedächtnis am stärksten eingeprägt hätte, so müßte ich der Wahrheit gemäß feststellen, daß die häufig wiederholte Redewendung unserer Mutter oder vielmehr ihre Prophezeiung, daß aus mir nichts werden und ich als Steineklopfer am Wege endigen würde, sich meinem Gedächtnis am tiefsten eingewurzelt hat. Ich müßte Lügen, wenn ich sagen wollte, daß mich diese Pronostiken in meinen jungen Jahren im tiefen Innersten erschüttert hätten. Zwar waren mir die bleichen hohläugigen Gestalten, die mit großen Schutzbrillen versehen, in ihrer abenteuerlichen Kleidung am Rande der Landstraßen auf Polsterkissen knieend große Steinhaufen mittels eines Bleihammers verkleinerten, nie recht sympatisch; aber daß das Schicksal ausgerechnet mir diesen selben Lebenslauf vorbehalten haben sollte, darüber machte ich mir als Kind keine Gedanken. Woher unsere Mutter die Gabe der Weissagung bezogen, ob aus der Konstellation der Gestirne oder aus dem Kaffeesatz unserer täglichen Mahlzeiten, das ist mir bis heute noch ein Rätsel.  Sie war 35 Jahre alt und über die erste Blüte hinweg. Als Entschädigung brachte sie ihm 3500 Berliner Taler mit in die Ehe, die er, wenn ich richtig unterrichtet bin, sehr gut gebrauchen konnte. Er war gelernter Blaudrucker, da aber in der Frauenmode nichts von Bestand ist, so mußte er, als die Nachfrage nach gedruckten Stoffen gänzlich aufhörte, - heute liegt der Fall umgekehrt - sein Unternehmen auflösen und gründete eine Färberei. Diese Metamorphose im Beruf unseres Vaters verschlang natürlich allerhand Geld, und da er von der Färberei nur wenig verstand und sich auf Meister und Gesellen verlassen mußte, war in dem Gewerbe für ihn keine Seide zu spinnen. Es wurden ihm häufig von den Fabrikanten Partien zur Verfügung gestellt, die schlecht gefärbt oder in der Farbe verbrannt waren, aber da unser Vater in allen Barmer Kreisen sehr beliebt war und seine Rechtfertigung etwa in dem Sinne lautete, wie ich sie später im Ausland bei ähnlichen Anlässen wiederholt hörte: Qa ne doit pas arriver, mais ca arrive-, so wurde seine Entschuldigung in der Regel freundschaftlichst hingenommen und honoriert. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Aber, wie es in der "Iphigenie" heißt: "Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet, kommt unaufhaltsam'.

Sie war 35 Jahre alt und über die erste Blüte hinweg. Als Entschädigung brachte sie ihm 3500 Berliner Taler mit in die Ehe, die er, wenn ich richtig unterrichtet bin, sehr gut gebrauchen konnte. Er war gelernter Blaudrucker, da aber in der Frauenmode nichts von Bestand ist, so mußte er, als die Nachfrage nach gedruckten Stoffen gänzlich aufhörte, - heute liegt der Fall umgekehrt - sein Unternehmen auflösen und gründete eine Färberei. Diese Metamorphose im Beruf unseres Vaters verschlang natürlich allerhand Geld, und da er von der Färberei nur wenig verstand und sich auf Meister und Gesellen verlassen mußte, war in dem Gewerbe für ihn keine Seide zu spinnen. Es wurden ihm häufig von den Fabrikanten Partien zur Verfügung gestellt, die schlecht gefärbt oder in der Farbe verbrannt waren, aber da unser Vater in allen Barmer Kreisen sehr beliebt war und seine Rechtfertigung etwa in dem Sinne lautete, wie ich sie später im Ausland bei ähnlichen Anlässen wiederholt hörte: Qa ne doit pas arriver, mais ca arrive-, so wurde seine Entschuldigung in der Regel freundschaftlichst hingenommen und honoriert. Wer Sorgen hat, hat auch Likör. Aber, wie es in der "Iphigenie" heißt: "Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet, kommt unaufhaltsam'. Materielle Not lag also im ersten Augenblick nicht vor, aber es mangelte an flüssigem Kapital. Zwecks Auseinandersetzung mit unserer Halbschwester Elise ordnete das Vormundschaftsgericht den öffentlichen Verkauf des ganzen Grundbesitzes an und bei der nachfolgenden Versteigerung wurde unserer Mutter, unterstützt durch die finanzielle Hilfe ihres Bruders, unseres unvergeßlichen Onkels Hermann Hogarten, als der Meistbietenden der Zuschlag erteilt. Auf unsere Halbschwester Elise entfiel ein Anteil von Mark 20000,- auf die übrigen 5 Kinder ein solcher von je 875,- Mark und der Rest verblieb unserer Mutter. Die Färberei wurde verpachtet, aber nach dem Wiener Börsenkrach im Jahre 1873 ging dieses Pachtverhältnis in die Brüche und die Färberei stand mehrere Jahre leer. Der Segen von 5 Milliarden Francs, der von Frankreich nach dem Krieg von 1870/71 nach Deutschland floß, hatte sich schnell verflüchtet. Das Geschäft lag darnieder und Not und Sorge drangen durch jedes Schlüsselloch. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Bismarck besser daran getan hätte, den Franzosen Elsaß-Lothringen zu lassen und stattdessen eine Kriegsentschädigung von 10 Milliarden zu fordern. Tiers und Jules Fevre wären hierauf bei ihrer nationalen Einstellung, keine Fuß breit Landes zu opfern, mit Freuden eingegangen. "Ni un pouce de notre terri-toire, ni une pierre de nos forteresses" so lautete die "phrase consacree, mit der Jules Fevre das Bürgertum einzufangen wußte. Letzteres in seiner Begeisterung vervollständigte diesen Ausspruch noch mit den bezeichneten Worten: "Ni un ecu de notre tresor'. Eine Zeitung berichtete über eine Unterhaltung zwischen zwei Franzosen auf der Straße: "Eh bien! sagte der Kaufmann, der den anderen aushorchen wollte,

Materielle Not lag also im ersten Augenblick nicht vor, aber es mangelte an flüssigem Kapital. Zwecks Auseinandersetzung mit unserer Halbschwester Elise ordnete das Vormundschaftsgericht den öffentlichen Verkauf des ganzen Grundbesitzes an und bei der nachfolgenden Versteigerung wurde unserer Mutter, unterstützt durch die finanzielle Hilfe ihres Bruders, unseres unvergeßlichen Onkels Hermann Hogarten, als der Meistbietenden der Zuschlag erteilt. Auf unsere Halbschwester Elise entfiel ein Anteil von Mark 20000,- auf die übrigen 5 Kinder ein solcher von je 875,- Mark und der Rest verblieb unserer Mutter. Die Färberei wurde verpachtet, aber nach dem Wiener Börsenkrach im Jahre 1873 ging dieses Pachtverhältnis in die Brüche und die Färberei stand mehrere Jahre leer. Der Segen von 5 Milliarden Francs, der von Frankreich nach dem Krieg von 1870/71 nach Deutschland floß, hatte sich schnell verflüchtet. Das Geschäft lag darnieder und Not und Sorge drangen durch jedes Schlüsselloch. Die Erfahrung hat gelehrt, daß Bismarck besser daran getan hätte, den Franzosen Elsaß-Lothringen zu lassen und stattdessen eine Kriegsentschädigung von 10 Milliarden zu fordern. Tiers und Jules Fevre wären hierauf bei ihrer nationalen Einstellung, keine Fuß breit Landes zu opfern, mit Freuden eingegangen. "Ni un pouce de notre terri-toire, ni une pierre de nos forteresses" so lautete die "phrase consacree, mit der Jules Fevre das Bürgertum einzufangen wußte. Letzteres in seiner Begeisterung vervollständigte diesen Ausspruch noch mit den bezeichneten Worten: "Ni un ecu de notre tresor'. Eine Zeitung berichtete über eine Unterhaltung zwischen zwei Franzosen auf der Straße: "Eh bien! sagte der Kaufmann, der den anderen aushorchen wollte,  [ Links: Haus der Familie Casper Friedrich Wiescher In Barmen Cleferstr. 77, die das Haus von etwa 1850 bis in die neunziger Jahre bewohnte. Leider wurde es im Mai 1943, wie das Haus in der Oberen Lichtenplatzer Str. 234 bei dem fürchterlichen Bombenangriff auf Wuppertal zerstört. ]

[ Links: Haus der Familie Casper Friedrich Wiescher In Barmen Cleferstr. 77, die das Haus von etwa 1850 bis in die neunziger Jahre bewohnte. Leider wurde es im Mai 1943, wie das Haus in der Oberen Lichtenplatzer Str. 234 bei dem fürchterlichen Bombenangriff auf Wuppertal zerstört. ]

Im Jahre 1873 stürzte unser schöner Garten, der nach der Wupperseite in eine schräge Böschung auslief, bei einer Hochwasserkatastrophe während der Nacht durch Unterspülung in den reißenden Strom. Der Anblick am folgenden Tag war einfach erschreckend. Halb Barmen kam gelaufen, um dieses verheerende Schauspiel zu besichtigen, um einer Wiederholung dieser Katastrophe vorzubeugen, ordnete die Baupolizei an, daß eine schwere Bruchsteinmauer von ein Meter Dicke an der Wupper entlang aufgerichtet und der Hohlraum dahinter durch Erdaufschüttung ausgefüllt werden müßte. Die Mauer allein kostete 800 Berliner Taler und wie hoch sich die Anfuhr der Erde belief, darüber fehlt mir jeder Anhalt. Es dauerte jedenfalls viele Monate, bis die Lücke ausgefüllt war. Unser Garten wurde aber dadurch vergrößert und durch entsprechende Anpflanzungen auch verschönert. Aber das alles kostete viel Geld und brachte das Budget unserer Mutter in Unordnung.

Im Jahre 1873 stürzte unser schöner Garten, der nach der Wupperseite in eine schräge Böschung auslief, bei einer Hochwasserkatastrophe während der Nacht durch Unterspülung in den reißenden Strom. Der Anblick am folgenden Tag war einfach erschreckend. Halb Barmen kam gelaufen, um dieses verheerende Schauspiel zu besichtigen, um einer Wiederholung dieser Katastrophe vorzubeugen, ordnete die Baupolizei an, daß eine schwere Bruchsteinmauer von ein Meter Dicke an der Wupper entlang aufgerichtet und der Hohlraum dahinter durch Erdaufschüttung ausgefüllt werden müßte. Die Mauer allein kostete 800 Berliner Taler und wie hoch sich die Anfuhr der Erde belief, darüber fehlt mir jeder Anhalt. Es dauerte jedenfalls viele Monate, bis die Lücke ausgefüllt war. Unser Garten wurde aber dadurch vergrößert und durch entsprechende Anpflanzungen auch verschönert. Aber das alles kostete viel Geld und brachte das Budget unserer Mutter in Unordnung.  In Zusammenhang mit unserem Onkel Hermann, der unverheiratet war und als Prokurist der alten Barmer Fabrikationsfirma Molineus & Co. in guten Verhältnissen lebte, möchte ich auch unserer charmanten Tante Emilie Hogarten Erwähnung tun, die ebenfalls ledig geblieben und als Schwester dem Onkel Hermann den Haushalt führte. Mit unserer Mutter stand sie nicht auf gutem Fuß, wahrscheinlich weil sie nach Art alter Jungfern gerne kommandierte und sich in Sachen mischte, die sie nichts angingen. Von einem musterhaften Beispiel teutonischer Schwesterliebe konnte hier keine Rede sein; überhaupt scheint es mit dieser Gefühlsrichtung - nach Tacitus - bei den alten Germanen nicht weit hergewesen zu sein. Jedenfalls konnte unsere Mutter die häufigen unerwünschten Randbemerkungen unserer Tante nicht leiden, und als letztere sich eines Tages soweit vergaß, daß sie ihr Vorwürfe machte, weil sie ihre Töchter Emilie und Ottilde zu wenig am Waschtrog beschäftigte, da erhielt sie die klassische in Wuppertaler Dialekt gehaltene Antwort; denn unsere Mutter war nicht auf den Mund gefallen, daß es herzlich schade sei, daß sie, die Tante nicht geheiratet hätte, sonst würde sie noch eine erkleckliche Anzahl von Waschweibern in die Welt gesetzt haben.

In Zusammenhang mit unserem Onkel Hermann, der unverheiratet war und als Prokurist der alten Barmer Fabrikationsfirma Molineus & Co. in guten Verhältnissen lebte, möchte ich auch unserer charmanten Tante Emilie Hogarten Erwähnung tun, die ebenfalls ledig geblieben und als Schwester dem Onkel Hermann den Haushalt führte. Mit unserer Mutter stand sie nicht auf gutem Fuß, wahrscheinlich weil sie nach Art alter Jungfern gerne kommandierte und sich in Sachen mischte, die sie nichts angingen. Von einem musterhaften Beispiel teutonischer Schwesterliebe konnte hier keine Rede sein; überhaupt scheint es mit dieser Gefühlsrichtung - nach Tacitus - bei den alten Germanen nicht weit hergewesen zu sein. Jedenfalls konnte unsere Mutter die häufigen unerwünschten Randbemerkungen unserer Tante nicht leiden, und als letztere sich eines Tages soweit vergaß, daß sie ihr Vorwürfe machte, weil sie ihre Töchter Emilie und Ottilde zu wenig am Waschtrog beschäftigte, da erhielt sie die klassische in Wuppertaler Dialekt gehaltene Antwort; denn unsere Mutter war nicht auf den Mund gefallen, daß es herzlich schade sei, daß sie, die Tante nicht geheiratet hätte, sonst würde sie noch eine erkleckliche Anzahl von Waschweibern in die Welt gesetzt haben.  Meine Schwiegermutter in Hamburg, Frau Direktor Johann Heinrich Carl Behnke, geb. Margaretha Magdalena Henriette Steinwärder, verstorben am 11. Februar 1916 weilte vor langen Jahren in Neuenahr zur Kur und konsultierte daselbst wegen ihrer Zuckerkrankheit einen Arzt, den man ihr empfohlen hatte. Ohne sie zu untersuchen oder eine Diagnose zu stellen, platzte der Herr mit der kuriosen Frage heraus, ob die Patientin gerne lebe' Offensichtlich wollte er aus der Antwort feststellen, ob er eine lebensbejahende oder verneinende Natur vor sich habe; denn der Verlauf einer ernsten Krankheit hängt bekanntlich in vielen Fällen von dem Grad der Depression ab, in dem Geist und Gemüt der Patientin sich befinden. Meine teure Schwiegermutter fasste die Frage aber anders auf, mehr im Sinne des Scherzes und der Neugierde und antwortete einfach, tot könne sie noch lange genug sein. Die Richtigkeit dieser Replik konnte der Arzt nicht von der Hand weisen und quittierte darüber mit einem Lachen.

Meine Schwiegermutter in Hamburg, Frau Direktor Johann Heinrich Carl Behnke, geb. Margaretha Magdalena Henriette Steinwärder, verstorben am 11. Februar 1916 weilte vor langen Jahren in Neuenahr zur Kur und konsultierte daselbst wegen ihrer Zuckerkrankheit einen Arzt, den man ihr empfohlen hatte. Ohne sie zu untersuchen oder eine Diagnose zu stellen, platzte der Herr mit der kuriosen Frage heraus, ob die Patientin gerne lebe' Offensichtlich wollte er aus der Antwort feststellen, ob er eine lebensbejahende oder verneinende Natur vor sich habe; denn der Verlauf einer ernsten Krankheit hängt bekanntlich in vielen Fällen von dem Grad der Depression ab, in dem Geist und Gemüt der Patientin sich befinden. Meine teure Schwiegermutter fasste die Frage aber anders auf, mehr im Sinne des Scherzes und der Neugierde und antwortete einfach, tot könne sie noch lange genug sein. Die Richtigkeit dieser Replik konnte der Arzt nicht von der Hand weisen und quittierte darüber mit einem Lachen.